◎目次

1. ウェブ解析とは?

1-1. ウェブ解析の基本的な意味

1-2. サイト分析・アクセス解析との違い

2. ウェブ解析の必要性とメリット

2-1. ホームページアクセス解析で得られる効果

2-2. サイトアクセス数を解析する重要性

2-3. マーケティング改善・売上向上への活用

3. ウェブ解析の主な方法と種類

3-1. サーバーログ方式

3-2. パケットキャプチャ方式

3-3. ウェブビーコン方式(タグ方式)

3-4. Googleアクセス解析(Google Analytics)の特徴

4. ウェブ解析の基本手順

4-1. 目的設定(KPI・ゴールの明確化)

4-2. データ収集(アクセス数・ユーザー行動など)

4-3. データ分析(傾向・課題の抽出)

4-4. 改善施策の立案と実行

5. ウェブ解析士とは?

5-1. ウェブ解析士の資格概要

5-2. 初級・上級・マスターの違い

5-3. 資格取得のメリット(知識・実務・人脈)

5-4. 勉強方法・勉強時間の目安

6. ウェブ解析ツールの選び方

6-1. 無料ツール(Google Analytics / Search Console)

6-2. 有料ツール(ヒートマップ・競合分析ツール)

6-3. 自社に合ったツールを選ぶポイント

7. ウェブ解析の実践事例

7-1. SEO改善に活かした事例(検索順位アップの流れ)

7-2. 広告運用での改善事例(CPC/CPA最適化)

7-3. ECサイトでの売上改善事例(カート離脱率改善)

8. ウェブ解析と最新トレンド

8-1. GA4の登場で変わったこと

8-2. AIによる自動分析の可能性

8-3. プライバシー規制(Cookie規制)への対応

9. まとめ:ウェブ解析で成果を最大化するために

ウェブ解析とは?

1-1. ウェブ解析の基本的な意味

「ウェブ解析」って一言でいうと、サイトに来てくれた人がどんな行動をしたのか数字で追いかけることです。

単なるアクセス数を数えるだけじゃなくて、「どこから来たのか」「どのページで離脱したのか」まで掘り下げる。

これをちゃんと見ていくと、売上改善やサイト改善のヒントが見えてきます。

1-2. サイト分析・アクセス解析との違い

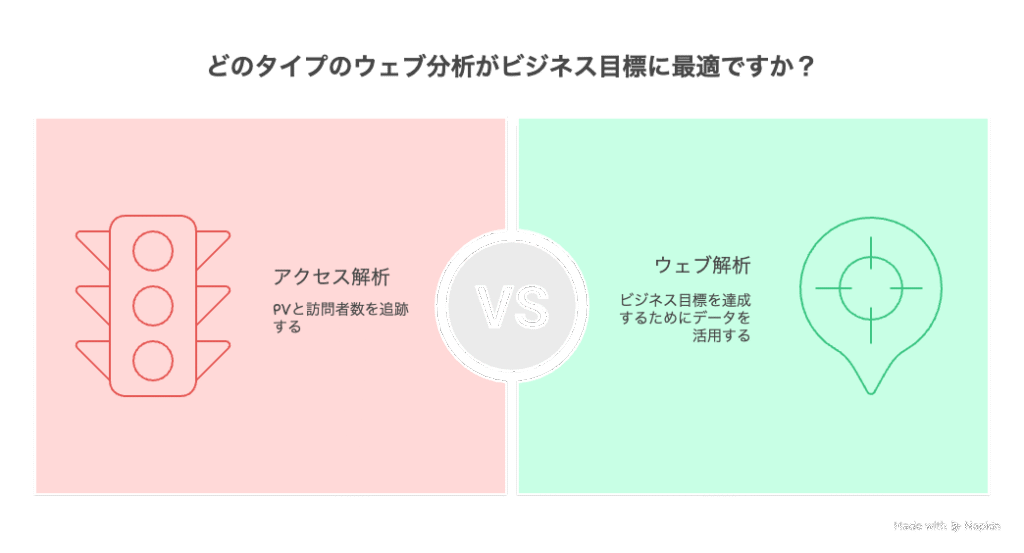

似た言葉に「アクセス解析」とか「サイト分析」がありますが、ちょっとニュアンスが違います。

アクセス解析はPVや訪問者数をチェックするイメージ。

一方でウェブ解析は目的達成のためのデータ活用。

「売上を上げる」「問い合わせを増やす」みたいなゴールとセットで考えるのがポイントです。

ウェブ解析の必要性とメリット

2-1. ホームページアクセス解析で得られる効果

「作っただけのホームページ」って、なかなか成果につながらないんですよね。

解析を入れると、どのページが見られているか、逆に無視されているかが分かる。

見られていないページは改善できるし、人気のあるページを強化することもできるわけです。

2-2. サイトアクセス数を解析する重要性

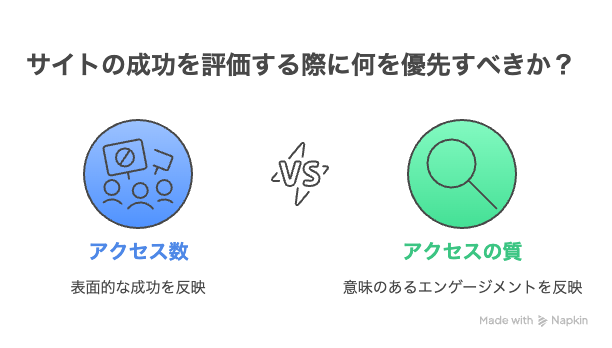

アクセス数はもちろん大事。でも数字が増えた=成果ではありません。

大事なのはアクセスの質。検索から来た人がどんなキーワードで来たのか、SNSから来た人は何を求めているのか。

そこまで見てこそ、数字が“意味のある数字”に変わります。

2-3. マーケティング改善・売上向上への活用

解析で分かった数字をマーケティング施策に落とし込むと強いです。

例えば「スマホからのアクセスが多い」と分かれば、スマホ表示を改善する。

「検索から来た人のCVRが高い」と分かればSEOを強化する。

そうやって一つひとつ改善すると、売上もじわじわ上がっていきます。

ウェブ解析の主な方法と種類

3-1. サーバーログ方式

昔からある方法で、サーバーに残ったアクセスの記録をもとに解析する仕組み。

導入は簡単だけど、リアルタイム性は弱め。

3-2. パケットキャプチャ方式

ネットワークを流れる通信データを直接拾う方法。正確だけど技術的ハードルは高い。

3-3. ウェブビーコン方式(タグ方式)

今はこれが主流。Google Analyticsみたいにページにタグを入れてデータを取る方式。

リアルタイムに近い数字が見られるし、無料ツールもあるので初心者にも扱いやすいです。

3-4. Googleアクセス解析(Google Analytics)の特徴

やっぱり定番はGoogle Analytics。無料でここまでできるのはすごい。

ユーザー属性、流入元、コンバージョンまで細かく分かるので、実務では欠かせません。

ウェブ解析の基本手順

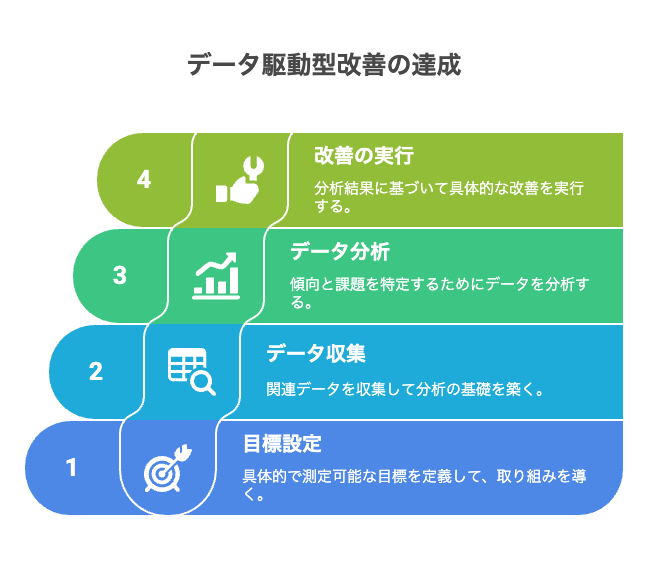

4-1. 目的設定(KPI・ゴールの明確化)

「とりあえず数字見てます」だと絶対に続きません。

「問い合わせ数を10%増やす」とか具体的な目標を立てることが第一歩です。

4-2. データ収集(アクセス数・ユーザー行動など)

Google AnalyticsやSearch Consoleで、アクセスや検索キーワードを集める。

この段階では「ひとまず集める」でOK。

4-3. データ分析(傾向・課題の抽出)

集めた数字から「離脱率が高いページはどこか」「売上につながっている流入はどこか」を見つけます。

4-4. 改善施策の立案と実行

分析結果をもとに、「ページを改善」「広告を見直す」など具体的に動く。

この“実行までやる”が、解析とアクセス解析の違いでもあります。

ウェブ解析士とは?

5-1. ウェブ解析士の資格概要

日本で唯一、体系的にウェブ解析を学べる資格。

5-2. 初級・上級・マスターの違い

初級:基礎を学ぶ

上級:実務に近い応用

マスター:教える立場に立てるレベル

5-3. 資格取得のメリット(知識・実務・人脈)

・解析の知識が体系化できる

・実務力がアップする

・資格を持つことで社内外から評価されやすい

・人脈も広がる

5-4. 勉強方法・勉強時間の目安

テキストや公式講座を使って学習。

目安としては数十時間あれば合格ラインに届く人が多いです。

ウェブ解析ツールの選び方

6-1. 無料ツール(Google Analytics / Search Console)

最初は無料ツールで十分。検索キーワードやアクセス数の把握ができます。

6-2. 有料ツール(ヒートマップ・競合分析ツール)

クリック位置を可視化するヒートマップや、競合調査ツールを加えるとさらに精度が上がります。

6-3. 自社に合ったツールを選ぶポイント

規模や目的に合わせて選ぶのがコツ。

個人ブログならGA+サチコでOK、ECならヒートマップもあると便利。

ウェブ解析の実践事例

7-1. SEO改善に活かした事例(検索順位アップの流れ)

過去に自社ブログの記事を見直したとき、検索順位が大きく改善したことがありました。

具体的には「ED系の商品ページ」の記事がターゲットキーワードで埋もれていたので、キーワードのリライトを実施しました。

また、関連性の高い記事から内部リンクをつないで「流れ」を意識したところ、数週間で順位が安定的に上昇。結果的にアクセス数が増え、新規ユーザーの流入も増加しました。

SEOは小さな積み重ねですが、「構造を見直すだけでも結果が変わる」と実感した事例です。

7-2. 広告運用での改善事例(CPC/CPA最適化)

広告配信についても解析の効果を感じた場面があります。

例えばDSP広告(Logicadなど)で配信した際、最初はCPCが高くCPAも悪化傾向でした。

そこで配信データを細かく分解し、「成果が出やすい属性や曜日」に絞り込むことで無駄な配信を抑制。

その結果、CPAを抑えながらもコンバージョン数は維持することに成功しました。

この時、GA4や広告管理画面のデータを突き合わせて分析したことが成果につながったと感じています。

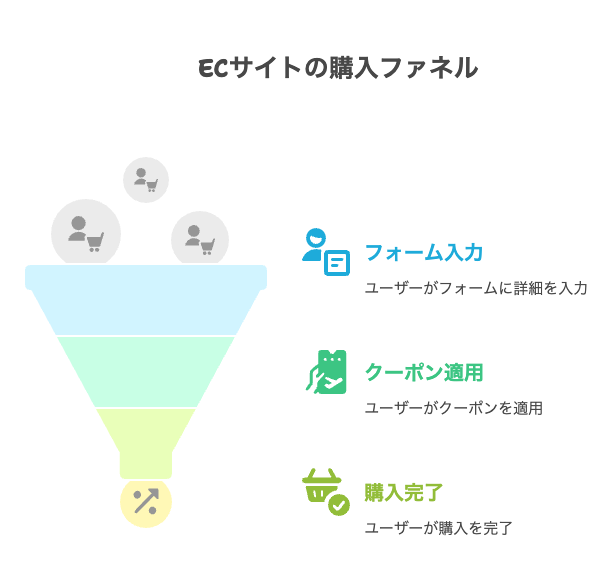

7-3. ECサイトでの売上改善事例(カート離脱率改善)

ECサイトの運営に携わる中で、カートでの離脱率が高いことが課題になった時期がありました。

実際にGA4のデータを見てみると、「カート → 購入完了」までのフローで大きな落ち込みが見えたんです。

そこで、フォームの入力項目を減らしたり、クーポン入力欄の位置を調整したりとUIの改善を実施。

結果的に離脱率が改善され、売上が数%単位で伸びました。

数字としては大きなインパクトではないかもしれませんが、「ユーザーがどこでつまずいているかを解析すれば改善できる」と実感できた事例でした。

ウェブ解析と最新トレンド

8-1. GA4の登場で変わったこと

ユニバーサルアナリティクスからの移行で、多くの人が混乱中…。

でもGA4はイベントベースでデータが取れるので、慣れれば便利です。

8-2. AIによる自動分析の可能性

AIがデータを自動で解釈して、改善ポイントを提示してくれる未来が近づいています。

8-3. プライバシー規制(Cookie規制)への対応

Cookie規制が進んでいるので、今後はサーバーサイド計測やファーストパーティデータが重要になります。

まとめ:ウェブ解析で成果を最大化するために

ウェブ解析は小難しいイメージがありますが、実際は「目的を決めて数字を見て改善する」の繰り返しです。

最初から完璧にやらなくてもOK。まずはGoogle Analyticsを入れて、アクセスを見てみることから始めましょう。

気づきが出てきたら、それを改善につなげる。この積み重ねが、サイトの成長や売上アップに直結していきます。

ウェブ解析のご紹介

「分析が苦手…」と思った瞬間が、スキルアップのチャンスです。

私も最初は“アクセス数の見方”すらわかりませんでした。

そんな方にこそおすすめなのが『ウェブ解析士』。

データを「読み解ける力」が、仕事の幅を広げてくれます。

ウェブ解析士